你有没有发现一个反直觉的现象:给 AI 接入的工具越多,它反而变得越慢、越贵?

这就像你本想给助手配备瑞士军刀,结果他每次做事之前都要把 100 把刀的说明书全读一遍。更离谱的是,他把钉子从工具箱拿出来,还得先问你一句:"这是钉子吗?"然后你回答:"是的。"他才能继续下一步。

听起来很蠢对吧?但这就是现在大部分 AI Agent 的工作方式。

问题到底出在哪?

让我们先说说 MCP(Model Context Protocol)。这是个好东西——它让 AI 可以连接各种外部工具,比如 Google Drive、Salesforce、数据库,什么都能接。

但问题来了。

想象一下,你雇了个新助理。第一天上班,你把公司所有部门的操作手册——人事、财务、法务、市场、技术——一股脑全塞给他,说"先全背下来"。

哪怕他今天只需要从 Google Drive 下载一份文件,其他 99 个部门的手册也得占着他的脑子。

这就是第一个问题:AI 的"大脑容量"被挤爆了。 那些用不上的工具说明书,占了 15 万个 token(AI 的记忆单位),真正干活的空间就没剩多少了。

更离谱的是数据传递方式

第二个问题更隐蔽,我举个例子你就懂了。

假设你让助理做件事:从公司档案室拿一份报告,然后把内容更新到客户档案里。

正常人怎么做?

- 去档案室,拿报告

- 看一眼内容

- 走到客户档案柜,把内容填进去

- 完事

但现在的 AI Agent 是这样工作的:

- 去档案室拿报告

- 跑回来找你,把报告从头到尾念一遍给你听:"老板,这份报告说的是……(此处省略 5000 字)"

- 你说:"好,我知道了,你去更新客户档案吧"

- 他再把这 5000 字完整地念一遍给客户档案柜

你看出问题了吗?

那份报告的内容,平白无故被念了两遍。 一遍是"告诉 AI",一遍是"AI 转述给下一个工具"。中间这个环节完全是浪费——助理明明可以直接把报告拿过去,为什么要绕道回来给你念一遍?

这就是传统 AI Agent 的致命缺陷:它把自己当成了所有信息的中转站。

Anthropic 的解法:让助理学会"自己看着办"

Anthropic 提出的方案,核心思路特别简单——不要把所有说明书塞给助理,而是给他一个文件柜,让他需要的时候自己去查。

具体怎么做?

第一步:工具说明书不用全背

不要一上来就让 AI 把 100 个工具的使用方法全记住。

而是给它一个"工具目录",就像公司的内部网盘:

- Google Drive 相关功能放在一个文件夹

- Salesforce 相关功能放在另一个文件夹

- 需要用哪个,打开对应文件夹看一眼就行

这样一来,AI 的"脑子"里只需要记住"我有哪些工具",而不是"每个工具怎么用的详细说明"。

就像你不需要背下公司所有部门的操作手册,但你知道用的时候去哪找就够了。

第二步:让 AI 直接在"工作间"里操作

这是更关键的一步。

回到刚才那个例子——从档案室拿报告,更新到客户档案。

新方式是:给 AI 一个独立的"工作间"(沙盒执行环境),让它在里面自己处理数据。

过程变成这样:

- AI 去档案室拿报告

- 在自己的工作间里看报告内容

- 在工作间里直接把内容整理好

- 把整理好的结果更新到客户档案

- 只把最终结果告诉你:"搞定了,档案已更新"

你注意到区别了吗?

那份 5000 字的报告,不再需要念给你听。 AI 在它自己的工作间里处理完了,你只需要知道结果就行。

这就像你让快递员送个包裹,你不需要知道他走哪条路、遇到什么红绿灯——你只关心东西送到了没有。

效果有多夸张?

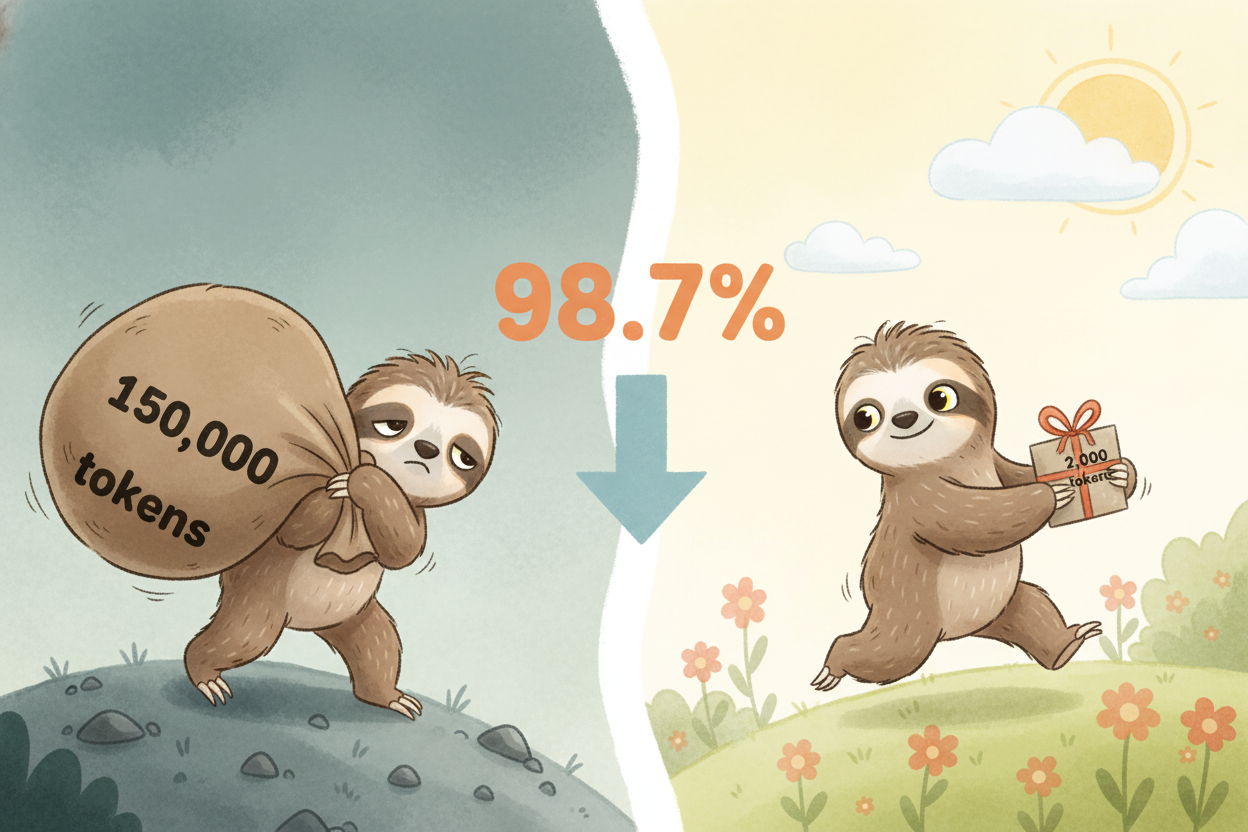

Anthropic 测试了一个真实场景,数据很惊人:

原本需要 15 万个 token(相当于让 AI 记住 15 万个字),现在只需要 2000 个——减少了 98.7%。

这意味着什么?

- 速度快了几十倍(处理的数据少了)

- 成本降了 98%(token 是要花钱的)

- 能做更复杂的事(省下来的"脑容量"可以用在更重要的地方)

就像你的手机内存从 2GB 突然变成 100GB,能装的东西、能跑的程序完全不是一个量级。

这背后藏着什么洞察?

你可能会想:这不就是"优化流程"吗?有什么深刻的?

深刻的地方在于——它重新定义了我们该怎么用 AI。

过去一年,所有人都在做同一件事:给 AI 接更多工具。

好像工具越多,AI 就越强大。但我们忽略了一个基本事实:AI 的"大脑"是有容量限制的。

这就像你想让员工变得更能干,于是不停给他培训——财务、法务、市场、技术、人事……结果他脑子装不下了,反而什么都做不好。

Anthropic 的方案提醒我们:不要只想着给 AI 塞更多东西,而要想办法让 AI 更聪明地使用已有的东西。

这让我想到宜家的设计哲学。宜家不会给你一个装满 100 种工具的工具箱,而是给你一把六角扳手——因为他们设计的所有家具,都能用这一把扳手搞定。

重要的不是工具多,而是工具组织得好、用得对。

当然,没有完美的方案

这个方法也不是没有代价。

第一,得有个"工作间"。 你需要给 AI 搭建一个安全的执行环境,就像给员工配一个独立办公室。这需要额外的基础设施投入。

第二,安全风险。 AI 在工作间里自己操作数据,你得确保它不会"越权"——比如误删重要文件,或者把机密信息传到不该去的地方。

第三,不是所有场景都需要。 如果你的 AI 只用三五个工具,传统方式也够用。这个方案更适合那些需要连接几十上百个工具的复杂场景。

为什么这件事重要?

我觉得这篇文章的价值,不只是提出了一个技术优化方案。

它让我们重新思考:什么叫"给 AI 赋能"?

我们以为,给 AI 接 100 个工具就是赋能。但其实,如果这 100 个工具让它变慢、变笨、变贵,那反而是负担。

真正的赋能,是让 AI 用更少的资源,做更多的事。

这有点像整理房间。房间小不是问题,塞满杂物才是问题。聪明的收纳方式,能让 30 平米的房间住得比 100 平米还舒服。

AI Agent 也是一样。

最后说一句:Anthropic 这篇文章虽然思路很清晰,但目前还只是"概念"——他们没给出能直接用的代码。所以还需要开发者自己去实现。

不过,Cloudflare 也提出了类似的方案,看来这个方向已经成为共识。

说不定过不了多久,你用的 AI 工具就会默认采用这种架构。

到那时候,我们大概会发现:让 AI 变快变便宜,不需要更强的模型,只需要更聪明的用法。

就像你不需要买更大的房子,你需要的是学会断舍离。