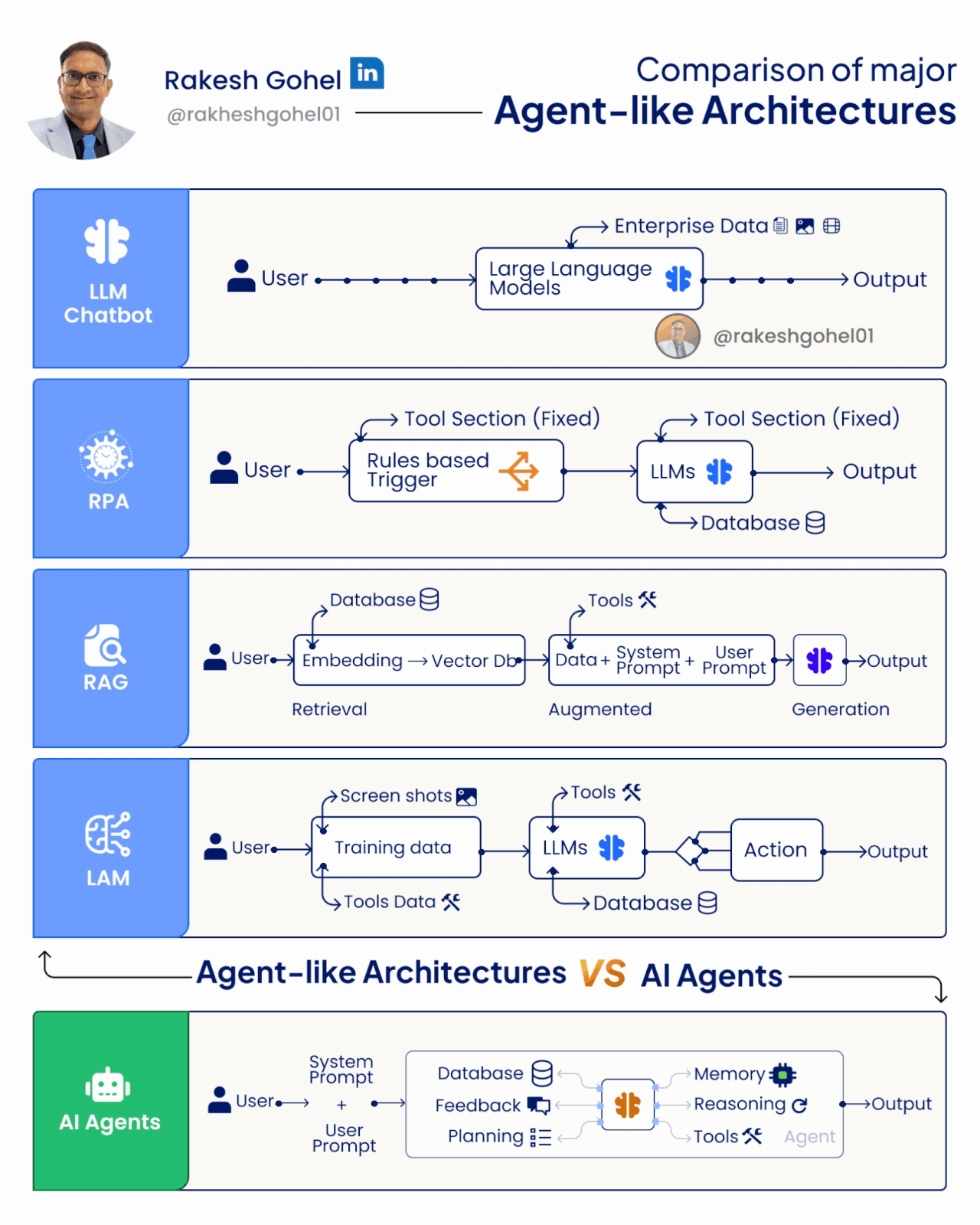

继上次分析AI智能体演进路径后,Rakesh Gohel (@rakeshgohel01) 又分享了一张极具洞察力的对比图表,清晰地展示了"类智能体架构"与"真正AI智能体"之间的本质区别。这张图表让我们深刻理解了当前AI系统的局限性,以及真正智能体应该具备的核心特征。

在AI快速发展的今天,市面上涌现出大量声称具备"智能体"能力的产品,但它们真的是智能体吗?还是只是包装了智能体概念的传统系统?通过解析这张对比图表,让我们一起探讨什么才是真正的AI智能体,以及它们与现有系统的根本差异。

解读架构对比:四种类智能体 vs 真正智能体

类智能体架构的四种典型模式

1. LLM聊天机器人

特征:线性的输入输出

这是最基础的AI应用形态:

- 用户输入 → 大语言模型处理 → 文本输出

- 可以访问企业数据,但处理方式相对简单

- 本质上仍是"问答系统",缺乏主动性

现实例子: 大多数企业客服机器人、基础的ChatGPT应用

2. RPA (机器人流程自动化)

特征:规则驱动的固定流程

RPA系统虽然能执行复杂任务,但本质上是:

- 基于预设规则的触发器

- 固定的工具调用序列

- 缺乏灵活性和学习能力

- 无法处理预料之外的情况

现实例子: 企业财务自动化、数据录入机器人

3. RAG (检索增强生成)

特征:信息检索与生成的结合

RAG系统更智能一些,包含三个步骤:

- 检索阶段: 将用户查询转换为向量,搜索相关数据

- 增强阶段: 结合检索到的数据和用户提示

- 生成阶段: 利用LLM生成最终回答

虽然比单纯的聊天机器人更强大,但仍然是被动响应式的。

现实例子: 企业知识库问答系统、文档搜索助手

4. LAM (大型行动模型)

特征:能够执行具体行动

LAM是类智能体中最接近真正智能体的形态:

- 能够理解屏幕内容(通过截图)

- 可以调用各种工具

- 能够执行具体的操作行动

- 具备一定的学习和适应能力

但仍然缺乏真正的推理和规划能力。

现实例子: 自动化测试工具、UI操作机器人

真正的AI智能体:质的飞跃

从图表最下方的绿色部分,我们可以看到真正AI智能体的核心特征:

核心能力组合

- 系统提示 + 用户提示: 结合系统级指令和用户需求

- 数据库访问: 动态获取和存储信息

- 反馈机制: 从结果中学习和改进

- 规划能力: 制定多步骤执行计划

- 记忆系统: 长期和短期记忆管理

- 推理能力: 逻辑分析和决策制定

- 工具集成: 灵活调用各种外部工具

关键差异:主动性与适应性

真正的AI智能体与类智能体的根本区别在于:

被动 vs 主动

- 类智能体:等待指令,按流程执行

- 真智能体:主动分析情况,制定行动方案

固定 vs 灵活

- 类智能体:预设的处理流程

- 真智能体:根据情况动态调整策略

执行 vs 思考

- 类智能体:按规则执行任务

- 真智能体:理解目标,推理最佳路径

技术实现的关键突破

1. 认知架构的革新

真正的AI智能体需要模拟人类的认知过程:

- 感知层: 理解多模态输入

- 认知层: 推理、规划、决策

- 行动层: 执行具体操作

- 学习层: 从经验中改进

2. 记忆系统的重要性

与类智能体的无状态处理不同,真正智能体需要:

- 工作记忆: 处理当前任务的临时信息

- 长期记忆: 存储经验和知识

- 情景记忆: 记录具体的交互历史

- 程序记忆: 学习和优化操作流程

3. 规划与推理能力

这是最核心的区别:

- 目标分解: 将复杂目标拆分为可执行步骤

- 路径规划: 选择最优的执行序列

- 风险评估: 预测行动的潜在后果

- 动态调整: 根据执行结果调整计划

当前技术发展状态

类智能体的成熟应用

- LLM聊天机器人: 技术相对成熟,广泛商用

- RPA系统: 在企业自动化中大量应用

- RAG系统: 成为企业知识管理的主流方案

- LAM系统: 新兴技术,在自动化领域显示潜力

真正智能体的挑战

目前真正的AI智能体仍面临诸多技术挑战:

技术挑战:

- 推理能力的可靠性

- 长期记忆的管理效率

- 多任务并行处理

- 实时学习和适应

工程挑战:

- 系统复杂度管理

- 性能优化

- 错误处理和恢复

- 安全性保障

行业应用前景

短期(1-2年)

类智能体架构将继续占主导地位:

- RAG系统在企业知识管理中普及

- LAM在特定自动化场景中发挥作用

- 更多垂直领域的专用智能体出现

中期(3-5年)

真正智能体开始在特定领域突破:

- 复杂业务流程的端到端自动化

- 个性化的智能助理服务

- 创意和研发领域的AI协作伙伴

长期(5年以上)

真正智能体可能实现:

- 通用智能助理的普及

- 自主学习和进化的AI系统

- 人机协作的新模式

对企业的启示

技术选型建议

- 评估实际需求: 不是所有场景都需要真正的智能体

- 渐进式升级: 从类智能体开始,逐步增强能力

- 关注基础设施: 数据管理和系统集成是关键

- 投资人才培养: 智能体开发需要跨领域专业知识

风险管理

- 技术风险: 过度依赖不成熟的智能体技术

- 业务风险: 智能体决策的可控性和可解释性

- 伦理风险: 自主决策系统的责任归属

结语

通过Rakesh Gohel这张精彩的对比图表,我们清楚地看到了AI智能体发展的现状和方向。当前市场上的大多数"智能体"产品实际上还是类智能体架构,它们在特定场景下很有用,但距离真正的智能体还有显著差距。

真正的AI智能体代表着人工智能的下一个重要里程碑,它们不仅能执行任务,更能理解目标、制定计划、从经验中学习。虽然技术挑战仍然很大,但随着AI技术的快速发展,真正智能体的实现指日可待。

对于企业和开发者来说,理解这种架构差异非常重要。选择合适的技术路线,既能满足当前需求,又能为未来的智能体时代做好准备,这将是成功的关键。

在这个AI快速演进的时代,我们需要保持清醒的技术认知,既要拥抱创新,也要理性评估每种技术的真实能力和适用场景。

致谢: 感谢Rakesh Gohel (@rakeshgohel01) 制作的这张深刻的架构对比图表,为我们理解AI智能体的本质差异提供了清晰的视角。

关于作者: 本文通过深度解析技术架构图表,旨在帮助读者理解AI智能体技术的现状和发展趋势,为技术选型和战略规划提供参考。