我刷推特的时候经常看到一个现象:那些粉丝几万的大V,翻他们的时间线,基本都是每天至少2-3条内容,而且已经坚持了好几年(我心想,这得有多强的执行力啊)。

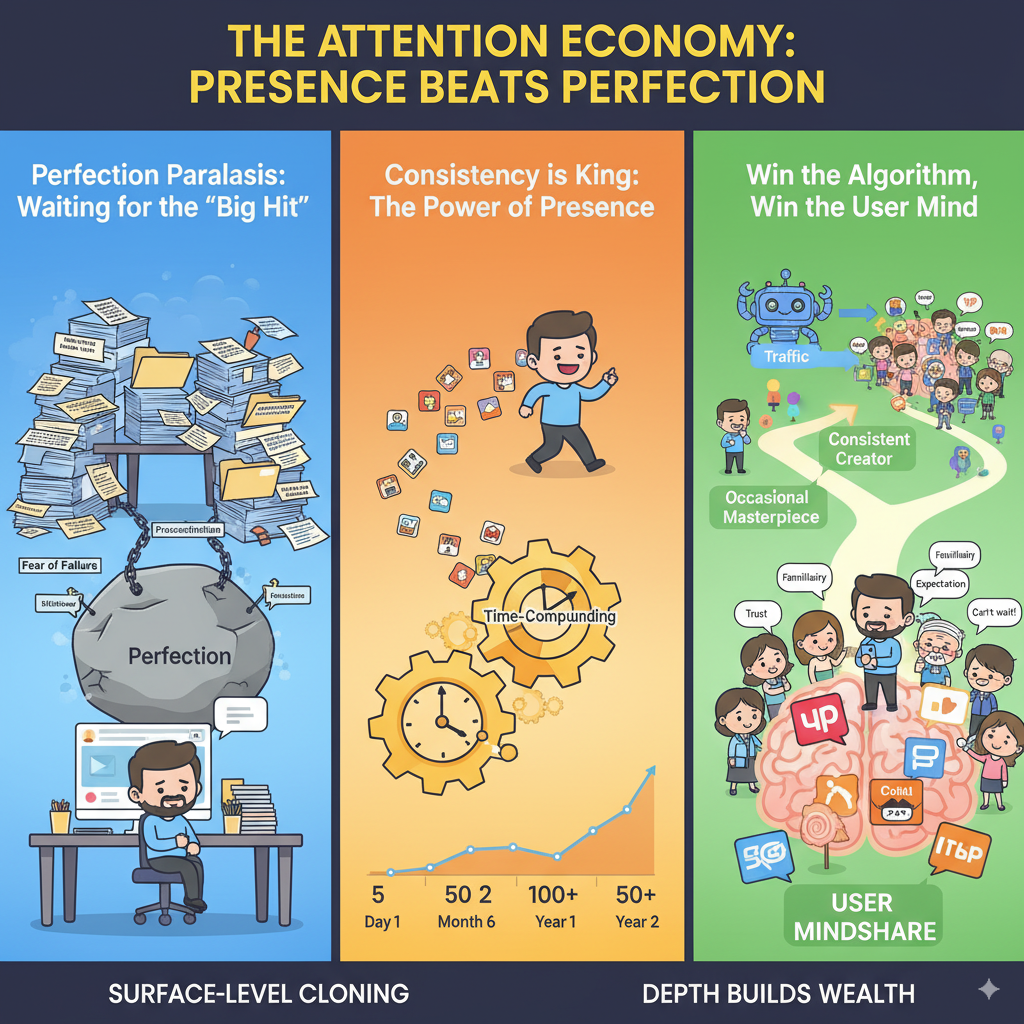

反观我自己,三天打鱼两天晒网,发了几条觉得挺有深度的内容,结果几个赞都没有(内心想着:算了,可能我不适合做自媒体)。直到最近和几个做得不错的朋友聊天,才突然意识到一个被我严重低估的真相:在注意力经济时代,"存在感"比"完美度"更重要。

让我拿一个具体例子来说吧。我关注的一个做产品设计的博主,粉丝现在有8万多。我翻了翻他早期的内容,说实话,质量真的一般般,就是每天分享一些设计工具的使用心得,偶尔发发行业吐槽。但关键是什么?他每天都发,风雨无阻,已经坚持了两年多。

现在回过头看,你会发现一个很有意思的变化轨迹:前半年,他的内容互动寥寥,但一直在发;六个月后,开始有固定的几个人会评论;一年后,每条内容都能有几十个互动;到现在,随便发个日常都能有上百个点赞(我琢磨着,这就是所谓的"时间复利"吧)。

这背后的逻辑其实很简单,但大多数人都忽略了。平台的算法不是在寻找"完美的内容",而是在寻找"活跃的创作者"。你想想,如果你是平台方,你会把流量给那个偶尔发一条爆款的人,还是给那个每天稳定输出、能持续给平台贡献内容和互动的人?

答案显而易见。平台需要的是能够持续产生价值的内容生产者,而不是昙花一现的爆款制造机。当你持续高频输出时,平台会逐渐认为你是一个"靠谱的内容源",开始向你倾斜更多资源。

这就像一个正向循环:你持续输出,平台给你小范围曝光,有人互动,平台认为你的内容有价值,给你更大范围曝光,更多人看到和互动,进入更大的曝光池。这个过程可能很慢,但一旦滚起来就很难停下。

但这里有个关键点很多人没想透:什么叫"有价值的内容"?

我观察下来发现,所谓"有价值",在平台眼里其实就是"能产生互动的内容"。哪怕你每天发的是八卦、吐槽、生活日常,只要有人愿意看、愿意评论、愿意分享,平台就认为这是有价值的(平台才不管你的内容是否深刻,它只看数据)。

这个发现让我重新思考了一个问题:我们做产品、做个人品牌,是不是也陷入了同样的误区?

很多人(包括过去的我)总想着憋个大招,做个完美的产品发布、写篇10万+的爆款文章、准备个完美的品牌故事。结果呢?在完美主义的拖延症下,什么都没发出来,更别说建立用户心智了(心想:这不是自己挖坑给自己跳吗)。

真正厉害的人是怎么做的?他们会先让自己"被看见"。比如那个设计博主,他没有等自己成为设计专家才开始分享,而是在学习过程中就开始记录和分享。用户看到的不只是他的专业输出,更看到了他的成长轨迹,这种真实感反而更容易建立信任。

现在回到产品和IP建设上,道理是一样的。与其花三个月憋一个完美的产品发布会,不如每周都分享一点开发进展、设计思考、用户反馈。用户会在这个过程中逐渐了解你、信任你,当产品真正上线时,已经有一群人在等着了(这就是所谓的"陪伴式营销"吧)。

那具体怎么做呢?我从自己和身边朋友的经历中总结了几个可操作的建议:

降低单次输出的心理门槛。不要想着每次都要写长文、做大制作,一条200字的思考、一张工作照片、一个小感悟,都是有效的输出(心里想:别给自己那么大压力)。

还有就是建立输出节奏感。比如每周一分享行业观察,每周三聊产品思考,每周五发生活感悟。用户会逐渐习惯你的节奏,形成期待。这种期待感比单纯的内容质量更重要。

另一个关键点是:真实比完美更重要。分享你的困惑、失败、学习过程,这些"不完美"的内容往往比那些看似专业的分析更能引起共鸣。毕竟大家都是普通人,谁没有迷茫和挫败的时候呢?

最核心的一点是:开始行动,先让自己"存在",再追求"完美"。在注意力稀缺的时代,能够持续占据用户心智的,永远是那些"一直在场"的人。与其做一个偶尔出现的天才,不如做一个持续在线的普通人(虽然听起来不够酷,但这就是现实)。

在注意力稀缺的时代,能够持续占据用户心智的,永远是那些"一直在场"的人。

我刷推特的时候经常看到一个现象:那些粉丝几万的大V,翻他们的时间线,基本都是每天至少2-3条内容,而且已经坚持了好几年(我心想,这得有多强的执行力啊)。